够亮眼!让人心动的女孩名!这样起名的女孩国色天香,兰质蕙心!

够亮眼!让人心动的女孩名!这样起名的女孩国色天香,兰质蕙心! 有没有哪个名字,你第一眼见到就心动了?常言道:“人如其名”,一个好听的名字会为第一印象加分。一个让人心动的名字,势必也会让人注意到名字的主人。很多宝爸宝妈在生了女孩后,都希望自家

前言

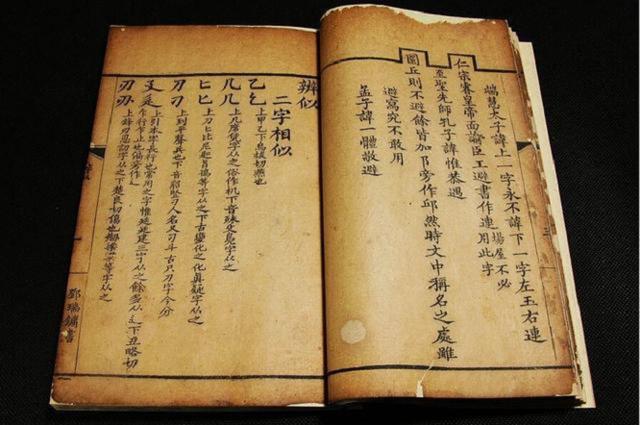

避讳一事,在我国由来已久。所谓的避讳,是指诸如帝王,尊长等人的名字不能直接说出来或者写出来,而是要改音或者改字而记的情况。在古代封建王朝中,避讳是一项所有人都要懂得的学问。

那么避讳有哪些呢?一般来说尊、亲、贤,这三类人需要避。尊,就是尊长,这里指的是君王和上官;亲,就是自己家中长辈,父母亲、祖父等;贤就是圣贤,也就是一些圣人和贤人,如孔、孟、老子等人。这三种情况便是古代避讳制度的基本原则,并且由此产生出避讳制度的各种情况。

在为尊者讳、为亲者讳、为贤者讳的基本原则下,避讳由此衍生出各种情况。“避讳”这一情形的起源有三说,一说是起源于夏商时期,一说是起源于西周时期,另有一说是起源于春秋时期。我们在这里不对其起源做考证,且来说一说避讳的各种情况。

避国讳

避国讳也叫避公讳,这里要避的是皇帝的姓名或者国号。

如始皇帝,始皇帝在正月出生,所以名赵政(正),所以就把正月叫做端月,而在湖北睡虎地发掘出来的秦代竹简中,有几处遇到“正”字,都被写作成“端”字,这一情况自然是为了避始皇帝的名所做出的的改变。再如光武帝刘秀,因为刘秀的名字中有秀字,所以就把秀才这一称呼改成了“茂才”。“正”改作“端”,“秀”改作“茂”,这些都是以同义字作为取代的情况。

还有唐太宗,唐太宗名为李世民,所以时人避“世”、“民”二字,所以在写文章时用“代”字替代“世”字,而观世音从此也被略掉“世”字被称为观音。唐时行三省六部制,而当时六部中有一民部,但是因为太宗的名字,所以就把民部改称为户部。

有些避讳也只是避讳名,而并不避讳姓。因为如果避姓,天下那么多百姓都需要改姓,这显然是不现实的。而且古人对于宗庙姓氏是十分看重的,不到万不得已,是绝对不会换姓的。

有传说唐朝禁止吃鲤鱼,这其实是毫无根据的谣传,史书上并没有这样的记载。《酉阳杂俎》中写道禁食鲤鱼,违者仗六十,并且将鲤鱼叫做赤鯶公。但是《酉阳杂俎》只是唐时的一部小说,并不能证明唐朝有禁食鲤鱼的规定。而且唐朝诗人的诗句里,也多有描绘吃鲤鱼的情况,由此可见唐朝禁食鲤这一说法并不准确。

但明朝禁养猪确有其事,不过只是维持了一段时间,明朝大部分时间对于养猪并不禁止的。这也是因为明武宗朱厚照这个荒唐皇帝的一时兴起而已,但是很快就废止了。另外有说明朝禁止把猪称为朱,而是叫做豚,但是朱的别称如彘、豚、豕等,这些说法古已有之,并且各地混用,并不是因为避讳的原因。

那么有没有例外的情况呢?也有。比如清世祖爱新觉罗·福临,他曾经下旨,特许天下百姓们可以不用避讳“福”字,并且说不能因为朕一个人名字里有福字,就让天下所有的百姓都没有福了。

避家讳

避家讳就是避开家中长辈的名讳,除了不能名中带有有长辈的名字外,也不可以直接写或者直接读父祖的名讳,这其实也是对避国讳的一种延伸。

汉代淮南王刘安,他曾经主持修撰《淮南子·齐俗训》,在此书中他引用了《老子》中的一句“长短相形,高下相倾”。因为刘安的父亲名为长,所以就把这一句改成了“高下相倾,短修相形”,这也是避讳制度的体现。

在家讳当中,不仅仅是避父祖的名讳,还有母祖的名讳,也被称为内讳。

比如著名的大诗人杜甫,大家也都知道杜甫一生中写过很多的诗,并且曾经长居蜀地,而蜀地有一美景便是海棠花,但是杜甫的所有诗作当中没有一句是提到海棠花的。这是因为杜甫的母亲叫做海棠,所以为了避母亲的讳,杜甫一生未曾写过海棠诗,即使他久居蜀地,见惯了海棠花。

同样还有李贺,此人也是多才之人,被称为诗鬼。但是此人一生未曾考取功名,也是因为避讳的原因,因为李贺的父亲名晋肃。而“晋”同“进”,所以李贺一生不能考进士,李贺哪怕才华横溢,却没有用武之地,终年郁郁寡欢,仅二十七岁便死了,不免让人唏嘘。

当时韩愈知道这种情况,也曾写《讳辩》批判过,说,因为父亲的名字叫做晋肃,那就不能考进士,那么如果父亲叫做仁呢?岂不是不要做人了?但是这却引起了士大夫们的反攻。

诗情画意甜美有内涵且好听的女孩名字

诗情画意甜美有内涵且好听的女孩名字,每个父母都想给孩子取个好听的名字。 女生都爱漂亮,自然父母都会查看很多典故和诗文来给自己宝宝取个诗情画意的好名字。 希望女儿长大之后都能像画儿里的美女一样漂亮且冰雪聪明,都说望子成凤,就是这一个心态。 那么

这种避讳情况并不仅仅是一种约定俗成,而是受到法律保护的。在《唐律》中就有这样的规定,凡是官职名或者府名和家里父祖的名字有讳的,那你就不能再这里做官,不然就是“冒荣”。

比如说家里的父祖名字里带有“安”字,那么你就不能在长安城做官;名字里有“常”字的,那么太常寺的官职你也就不能担任了。如果给你授了这个官,但是你家中有讳并且没有主动说出来的,被查出来那就要罢官,并且还要判一年的刑。

避贤讳

避贤讳也叫避圣讳,指的是避开古代先贤的名讳,诸如孔孟这些先哲人。

比如孔子,孔子名丘,在宋朝大观四年,朝廷就做出规定,把瑕丘县的名字去掉丘字改称瑕县,把龚丘县的名字改成龚县。孔子的母亲名“征在”,同样也需要避讳。并且丘这个字,在写起来时也得缺一笔,或者写作为“某”,也可以用朱笔圈起来以示区分。在读这个字的时候也要读做其他的音,比如说读成“区”或者“休”,姓丘的人也要在姓的旁边加一个耳朵旁,于是就成了“邱”。

避圣讳在宋朝时期才确立下来,并且这个时候的圣人范围也扩大了,不仅是“至圣”孔子和“亚圣”孟子,黄帝、周公等人也在圣人之列,宋徽宗笃信道教,所以老子同样也被列为圣人。

其他种类的避讳

除了这三种,还有着其他的避讳,比如说宪讳,也就是下属官员对上官的避讳,还有个人讳,也就是自己对自己名字的避讳。

我们常说“只许州官放火,不许百姓点灯”的典故中那位田登,因为名字有登,所以把灯改成火,也就有了放火三日之说流传至今。这类个人讳其实也就是自己对自己身价的病态抬高。同样,袁世凯也有这样的一则故事流传,那就是将元宵改成汤圆的说法。

而在民间也有各种各样的避讳,这一类称为俗讳,是百姓对一些不好的词汇的忌讳。比如上厕所叫做出宫,姓陈的人不能当水手,因为陈同沉,老百姓认为不吉利。这一些俗讳则是百姓对不好事物的一些回避性质的讲究。

应对避讳的方法

既然有避讳,那么必然有应对避讳的方法。第一种便是改字法,也就是用同义字或者近似字代替原字的方法。

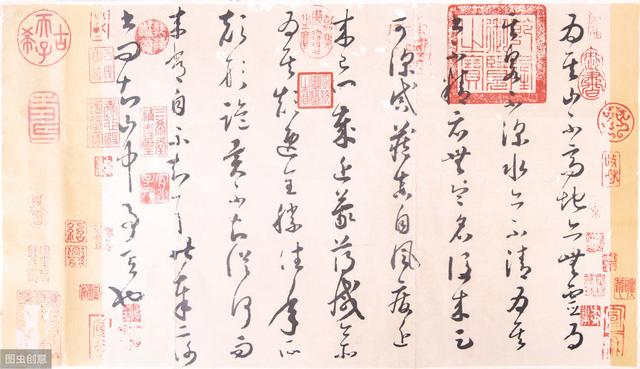

如唐太宗把民部改称户部,刘秀把秀才改成茂才等。在书写上面也有用空字法,某个字是避讳,那么便将这个字空着,或者写作“某”甚至直接就写一个“讳”字。还有缺笔法,在写这个字的时候故意空缺一笔。

此外还有改变称呼的办法,比如著称为筷子,把雉叫做野鸡等。这些改称的情况,多数为避皇帝名字。而皇帝为了减轻这种情况,也有自己的办法,那就是名字取为单字。从帝王世系来看,从西汉到晋六百多年的时间中,一共有五十四位皇帝,而只有四位皇帝用的是双字名,余者都是单字。

另一种情况就是取生僻字,皇帝的名字取用生僻字,百姓用的少,自然也就能够减少避讳的情况。比如唐僖宗名儇(同轩音),武则天自造为瞾等。并且因为人们对帝王也不会称直呼其名,所以也不会因为名字生僻而出现难以辨认的情况。

对于现在来说,避讳情况已经大大减少,也不会因为你用了某个字而犯忌讳。但是,大多数人还是会主动的避免这类情况,并且主动避讳。比如说不会给自己孩子取历史名人的名字,即使取了也没有人能阻止,但是自己就会避免。

而另外一种便是俗讳了,在老百姓朴素的价值观中,对于一些不吉利的词汇,在日常生活中也会尽量去避免,这也算是一种生活的智慧吧。

参考文献:

《唐律》

《春秋公羊传》

《史讳举例》

《古今词话》

本文源自头条号:只是个凡夫俗子 如有侵权请联系删除

春天独树一帜男孩名字,赠送给还在为孩子起名忧愁的父亲